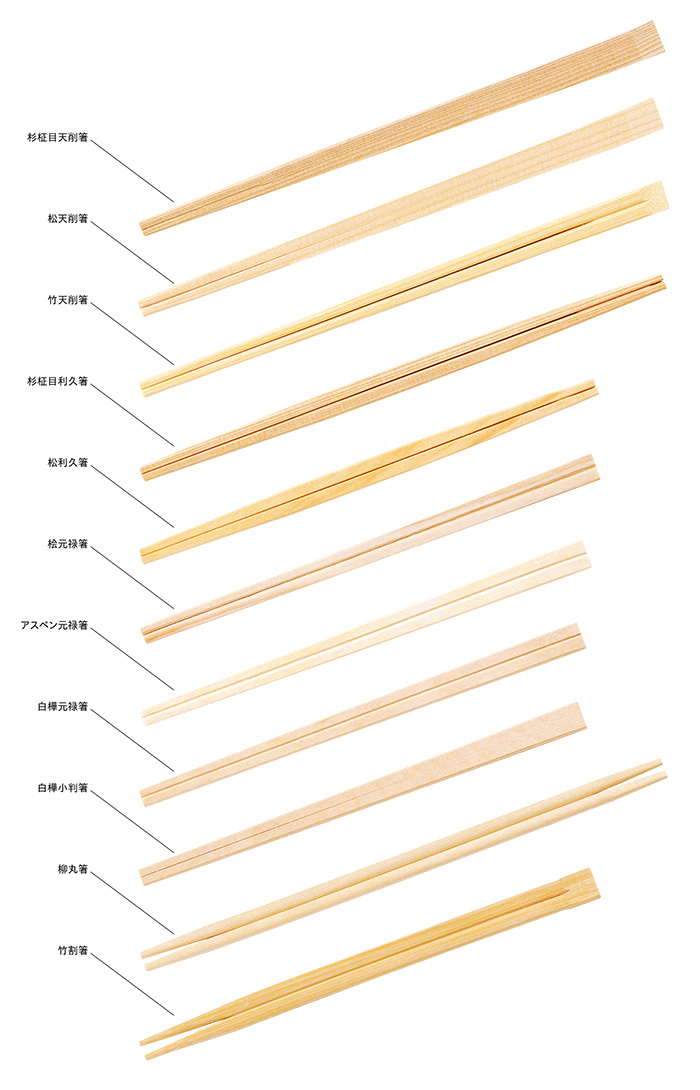

お箸の種類

江戸時代に登場した割り箸は、形状の違いから数種類に分けられます。

-

天削箸

頭部が鋭角にカットされ、ちょうど天(頭部)が削がれているように 見えるところから、この名前がつきました。割り箸の中の最高級品。 -

元禄箸

割り箸の四つの角をなめらかに削り、さらに割りやすくするために中央部に溝を 入れています。普段使いに適した箸。 -

丸箸

1本ずつ丸く両細の形に削られた箸。2本で1膳となり、「丸くおさめる」 「割らない」ということで、正月の祝い箸などおめでたい祝膳に使われます。 -

利久箸

天(頭部)と地の両端が細くなっているため、地を口に運ぶ方に使い 天は取り箸として使えます。天削箸に次ぐ高級品で、親しい方へのおもてなしに 最適です。千利休が愛用したところから、この名がついたと伝えられています。 -

小判・丁六箸

小判箸は、割箸の四つの角を削って小判型にしたもの。頭部を上から見ると、長方形で溝や割れ目などの加工が一切ないものが丁六箸です。 -

竹割箸

竹の節を頭にして、先付を丸く取ってある丈夫な箸。